| 2022 北海道林道探索ツーリング 8月17日(月)晴れ | 林道探索の書 〜今日もどこかで林道ざんまい〜 |

| 21日目[3] | 大樹町「晩成温泉 Bansei Onsen」→ 苫小牧市「苫小牧港 Tomakomai Port」 | もどる |

|

|

|

|

|

|

| ガソリン給油量8.67L | 給油回数3回 | ガソリン代1528円 | 総走行距離 273.1 km / ダート走行距離 0.3 km | トップへもどる |

|

|

展望台から右手、襟裳岬の北西となる日高方向の眺めです。岬周辺の岩礁が続く荒々しい海岸と、そして画像中央に「アポイ岳(810m)」とおぼしき山が見えています。そしてフェリー乗り場のある「苫小牧港」は海岸伝いに襟裳岬から160km先に位置していますが、もちろん水平線に霞んで見えていませんよ。

|

|

|

襟裳岬の最先端、海に突き出たの鼻のすぐ西にあった両脇と背後を高さ20〜30mの断崖に囲まれた名もなき小さな浜。断崖に拒まれて浜に降りる道などないから、ここは海から上陸するしかない全く隔絶した場所ですね。

|

|

|

正面に襟裳岬の先端方向を眺めてみるとこんな感じ。アップダウンの散策路が岬の鼻に向かって延びているのが見えていますが、えぇ、マジ!? 襟裳岬の先端に立つにはあそこを延々と歩いて行かなきゃいけないのかよぉ・・・。

|

|

|

そしてここが2000m級の山々が連なる日高山脈が海に没している襟裳岬の先端地点ですが、黒々とした岩石むき出しの断崖の荒々しさが半端ねーな! 展望台から海を眺める人の姿がケシ粒のように小さくて、その大きさと比較すると断崖の高さは優に100mを越えていそうな感じですが、実際の高さは海抜36mほどですよ。

|

|

|

襟裳岬の先端から沖に向かっておよそ2kmに渡って連なる岩礁群。まさに日高山脈が海に没していく現場であり、数え切れないほどの大小の岩礁や小島が見て取れますが、名称が付けられているのは先端に位置する「カマ岩」と「沖岩」だけ。 なお、海面上に連なって見えている岩礁群の長さはおよそ2kmですが、海面下には沖に向かってさらに6kmにも渡って岩礁が続いているそうです。そしてこの岩礁群は推定830頭の「ゼニガタアザラシ」が生息する場所であり、ゼニガタアザラシたちの重要な繁殖地になっているらしいです。 |

|

|

岬の断崖上に延びる散策路を歩いて展望台までやって来ました。駐車場からは少々歩きますが、ここは岬から沖に連なる岩礁群を眺める絶好のビューポイントなので、できれば訪れておきたい地点です。

|

|

|

襟裳岬の突端地点であることを示す木製の立札。たいていの観光客はここで海を眺めて引き返していきますが、しかし、歩いて行ける襟裳岬の突端はさらに先にあって、厳密には岬の最突端地点ではなかったりします。

|

|

|

おお、このダイナミックさはなんとしたことか! 襟裳岬の展望台から正面に眺めた景観ですが、ここからは水平線に向かって連なる岩礁群もバッチリだぜぇ! ちなみにアイヌ語で「大きい」+「突き出たところ」を意味する「オンネ」+「エンルム」が語源である「襟裳岬」という地名ですが、近年ではそこにアイヌ語で「美しい」を意味する「ピリカノカ」という言葉が付けられて、「ピリカノカ襟裳岬」と呼ばれるようになっているらしく、地理院地図にもそのように記載されています。 |

|

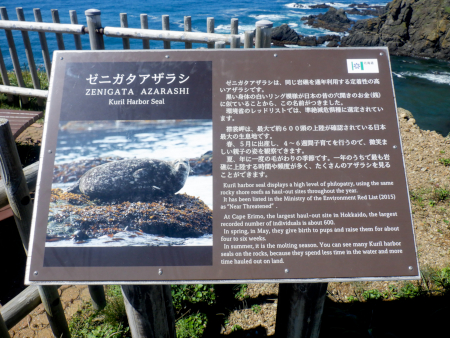

| ゼニガタアザラシ Kuril Harbor Seal | ||

|

ゼニガタアザラシは、同じ岩礁を通念利用する定着生の高いアザラシです。 黒い身体の白いリング模様が 日本の昔の穴開きのお金(銭)に似ていることから、この名前がつきました。 環境省のレッドリストでは、準絶滅危惧種に選定されています。 襟裳岬では、最大で約600頭の上陸が確認されている日本最大の生息地です。 春、5月に出産し、 4〜6週間子育てを行うので、微笑ましい親子の姿を観察できます。 夏、年に一度の毛がわりの季節です。 一年のうちで最も岩礁に上陸する時間や頻度が多く、たくさんのアザラシを見ることができます。 |

|

へぇ〜、なるほどねぇ。ここ襟裳岬はゼニガタアザラシの生息地であり、ゼニガタアザラシは案内板に記されているように準絶滅危惧種に指定されていますが、しかし、その一方でサケの食害などの漁業被害も深刻だったりします。 そういうわけで襟裳岬周辺では漁業被害軽減のため、毎年数を決めてゼニガタアザラシを計画捕獲しており、単純に「ゼニガタアザラシかわいい〜!」と自然保護を叫ぶだけでは済まない難しい問題があったりするのですが、さすがに観光客向けの案内板ではそういう事についてまでは触れられていねーな。 |

|

|

ゼニガタアザラシの好繁殖地になっている襟裳岬沖の岩礁群。最も沖に位置するのが沖岩で、その手前にカマ岩がありますが、こうして眺めてみても、岩礁の数が多過ぎて具体的にどれなのかよく分かりませんね。 ちなみに沖岩には多くのコンブが生えているらしいのですが、江戸時代の探検家「松浦武四郎」さんが記した「戌午東西蝦夷山川地理取調日誌」によれば、襟裳岬は古くからアイヌの人たちの聖地であり、アイヌの人たちが「モノクネ」と呼んだ沖岩に生えるコンブは「エリモ様のお髭」だといって採らなかったそうです。 |

|

|

展望台から右手に振り返ると、断崖の上に白亜の「襟裳岬灯台」の上部が、そして大きなガラス張りの展望スペースがある「襟裳岬風の館」の建物が見えています。ちなみに風の館は襟裳岬に吹く風をテーマとした観光客で賑わう無料の観光施設。

|

|

|

あぁ 、美しいな! エメラルドグリーンをした海水の色が目を見張るほど美しい襟裳岬の断崖直下の海。海面から頭をのぞかせた岩礁に波濤が激しく当たって砕ける波の白さもまた最高にきれいです。

|

|

|

おえぇ〜、ここを登って戻るのかよ。岬の突端から景色を眺めたらWRがお留守番する駐車場に戻りますが、行きは良い良い帰りは怖い・・・か。強風時やメタボな方、足腰の弱いお年寄りにはしんどいかもね。

|

|

|

駐車場に戻る途中にある襟裳岬灯台です。なんだか思ったよりも高くないですが、北海道の灯台としては4番目に古くて、初点灯したのは1889(明治22)年6月25日のこと。しかし、初代の灯台は太平洋戦争中に爆撃を受けて破壊されてしまい、現在ある灯台は1950(昭和25)年に再建された2代目ですよ。

|

|

|

駐車場に戻ってきました。普通はこれで襟裳岬を立ち去るところですが、限界まで岬の先端に近づくべく、WRと共にこれからとある地点に向かいます。

|

|

|

襟裳岬の駐車場を出発したら、すぐに道34を外れて襟裳岬の東側の海岸伝いに再び岬の突端方向に進みます。 ちなみにその道すがらで前方に見えているあの港は「襟裳岬漁港」。その先には弓なりに百人浜が続いていますが、さらにその先で海に突き出している地点がえりも町側の黄金道路区間の開始地点。ここから直進距離でおよそ14kmくらいです。 |

|

|

やや!? 民家の庭先のブロック塀でぽつねんと羽を休めるカモメの姿が・・・。漁村にたむろっている鳥といえば「トンビ」と「ウミネコ」と「カモメ」が定番ですが、これはカモメ。カモメは嘴の先端が黄色一色ですが、ギャーギャーうるさいウミネコは黄色い嘴の先端に黒帯と赤い班があるので簡単に見分けがつきます。

|

|

|

というわけで道道から外れて少し進み、さらにとある砂利敷きの未舗装路に曲がって進んでいくと、やがて前方に海が見えてきます。

|

|

|

そしてたどり着くのがこの場所ですが、ここが二輪エンジン付きで行ける襟裳岬の本当の最先端地点なんだよな! 位置的には先ほど歩いて訪れた展望台よりもさらに海に近く、極限まで岬の先端に近づいた場所です。

|

|

|

なお、この場所に立っている鳥居は「襟裳神社旧鎮座詞跡」のもの。すなわち襟裳神社の移転跡ですが、襟裳神社は1814(文化11)年に嶋屋佐兵衛さんが幌泉郡の漁場請負人となったさいに航海の安全と漁場繁栄のため建立した神社で、祭神は「保食神(うけもちのかみ)」というのだそうです。 立地条件が悪くて祭祀に不便なため1875(明治8)年に別の場所に移転されましたが、その後、小越村(現えりも町)で火災や疫病が流行したため、それは神慮によるものとして1892(明治25)年に現在のえりも町市街地内に再移転されています。 |

|

|

うわぉっ、旅のラストを締めくくる最高に素晴らしい一枚が撮れました! これ以上ないほどの快晴の青空のもと、目の前には遮る物なく大海原が広がり、空と海との境界には果てしなき水平線がどこまでも!

|

| [ もどる ][ 21日目[1][2][3][4]へ ] |