| 2025 冬景色の海を眺めて適当に東北旅 〜津軽沿岸・津軽海峡・陸奥湾沿岸〜 2月2日(日) | 林道探索の書 〜今日もどこかで林道ざんまい〜 |

| 3日目 | 五所川原市→ 外ヶ浜町「平舘不老不死温泉 tairadate furofushi onsen」 | もどる |

|

|

|

|

|

|

| [ トップへもどる ][ 1日目 ][ 2日目 ][ 3日目[ 1 ][ 2 ]へ ] |

|

|

おはようございます! 午前6時30分、青森県五所川原市で迎えた3日目の朝ですが、客室から眺めた空はどんよりとして気が滅入ってしまいそうな曇空。いつ雪が降り始めてもおかしくない状況でしたが、いかにも真冬の東北らしい朝ですね。

|

|

|

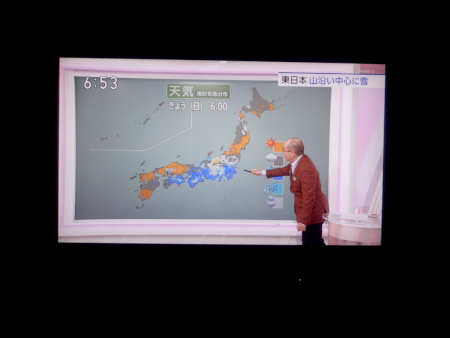

朝の天気予報を眺めてみると、案の定、今日の青森県は1日を通して曇りのち雪とのことでした。今朝(午前7時)の五所川原の気温は-1.7℃で、日中は気温が2度まで上がるみたいですが、普通に寒い1日になりそうな予感です。

|

|

|

朝メシじゃ、朝メシじゃ〜! 午前7時30分になったら1階の大広間の朝食会場に向かいますが、意外にも五所川原温泉ホテルの朝食はバイキングでした。 ホテルや旅館の朝食バイキングって、実は朝食バイキング受託業者に発注している場合が多いのですが、五所川原温泉ホテルではバイキング方式でありながら、料理は業者任せではなくて、手間ひまかけた手作りであったのが好印象。 そしておかずの種類も目移りしてしまいそうなほど豊富。その全てがお袋の味っぽくて最高に美味しかったですが、なによりもバイキング方式なので、気に入ったおかずがどれもお代わりし放題なのが嬉しかったな。味、質ともに自分史的には朝食バイキングの中で五所川原温泉ホテルはトップクラス! |

|

|

おかずを選んだら空いているテーブルに座っていただきます。大広間では昨日、夕食時に一緒だった仕事で泊まっている男性4人組の他に、子連れのファミリーがいて、てっきり宿泊客なのかと思いましたが、そうではなくて家族連れは五所川原温泉ホテルの女将さん一家であった模様。 バイキングなので料理が残ると勿体ないので、宿泊客と一緒に朝食をとっているのだと思われましたが、しかし、それを合わせても朝食を食べているのは9人ほど。朝食会場の大広間は閑散としていましたが、観光オフシーズンはこれが普通なのかもしれませんね。おかげで食事も静かに落ち着いて食べられました。 |

|

|

そんな五所川原温泉ホテルの朝食バイキングの献立は和食中心。若者よりも年配の方が喜びそうな料理が並んでいましたが、個人的には洋食よりも和食好みなのでちょうど良かったです。というわけで選んだおかず「カボチャの煮物」と「ナスの味噌和え」、「鶏肉と野菜の煮物」に「アジの干物」、「ベーコン」です。

|

|

|

おお、漬物も種類豊富! 「カブ漬け」に「根大漬け」、「白菜漬け」、「タクワン」等々選り取りみどりだな! 見た目もカラフルで美しく、これじゃあ、白いご飯がいくらあっても足りませんが、漬物以外にもご飯の最強のお供である「イカの塩辛」と「マダラ子の醤油漬け」をチョイスしてみました。

|

|

|

なぬ?! これが納豆?! 続いての一品は煮豆ではなくて五所川原温泉ホテル自家製の「大粒納豆」。見た目は大豆の煮豆そのもので、これが納豆だなんてとても思えませんが、それにしてもここまで大粒な納豆は生まれて初めて見たぜぇ!

|

|

|

うほっ、これは美味い! 自家製大粒納豆は迷うことなく焚きたてホカホカな白米に乗せて「NKG」でいただきますが、茶碗の大きさと比較すると納豆の粒の巨大さが分かる思いますが、これ、マジで白米が止まんなかったです!

|

|

|

続いては日本の朝食では定番な「TKG」。卵は美しい翡翠色をした「あすなろ卵」だったような気がしますが、あすなろ卵は農薬や化学肥料不使用で栽培した飼料用トウモロコシをメインに、青森県産の魚粉やホタテの貝殻をブレンドした配合資料で育てられた鶏のプレミアムな卵。 あすなろ卵は黄卵が一般的な鶏卵に比べて大きく、卵白がしっかりしていて殻が美しい薄緑色なのが特徴。田子町や東北町など青森県南部で生産されていますが、そんなあすなろ卵のTKGならば、これはもう絶対に美味いに決まっているな! |

|

|

そして醤油をちょこっと垂らしてかっ込むTKGは最高に旨えなぁ。速攻で白米をお代わりしちゃいましたが、日本人に生まれてほんと良かった!

|

|

|

あー、それから、最高に美味いあすなろ卵のTKGですが、「目玉焼き」も用意されているで生卵が苦手な方はこちらをどうぞ。

|

|

|

眺めただけで唾が湧き出してきそうな、そしていかにも酸っぱそうな「梅干」もありました。よくある既製品ではなくて、塩とシソだけで漬けられた宿自慢の自家製梅干らしいですが、梅干しと白米の組み合わせも魅力的ですね。

|

|

|

ふぅ〜、朝から食った食った! バイキングということで、またしても悲しい朝から欲張って食べまくってしまいましたが、今回の旅は予定に追われた林道ツーリングでもなく、急いで宿を出発する理由なはにもないので、食後は大広間でコーヒーを飲みつつまったりと優雅に過ごします。

|

|

|

食後は出発前にのんびりと朝風呂を楽しんじゃいます。早朝や夕方から夜にかけては地元の入浴客もやってくるので、朝食後の時間ならば誰にも邪魔されず静かに温泉を楽しめると睨んだんだよな。

|

|

|

思った通り、食後のこの時間は地元民も含めて入浴客は誰もおらず、温泉を独り占めで楽しめましたが、五所川原温泉ホテルの温泉浴場はこんな感じ。 よくある温泉銭湯そのものなスタイルですが、手前の左右2つの浴槽が温泉で、左の浴槽のすぐ隣には壁で囲まれた打たせ湯とサウナルームがあって、右の奥にはキンキンに冷たい水が張られた水風呂が設けられています。 |

|

|

その後、宿泊料金10583円(1泊2食8000円+ビール1本550円+お銚子2本800円+奉仕料135円+消費税948円+入湯税150円)を支払ってようやく五所川原温泉ホテルを出発しますが、その前に冬の雪国では必須な「車用雪かきスコップ」と「ほうき」を借りてフロントに積もった雪を除雪します。 宿の駐車場は温泉水流しっぱなしで常に除雪されていますが、夜間に車に積もった雪だけはどうしようもないんだよな〜。 |

|

|

フロントの雪を取り除いたら五所川原温泉ホテルを出発しますが、朝の五所川原市内の道路は、幹線道路も含めて半ば凍結したガチガチな雪に覆われた状態だでした。 もしもこれが関東であったならば、立ち往生の車両が続出して交通麻痺で大騒ぎしていそうな状況ですが、冬の青森県ではしごく当たり前な光景。道行く人も車もゆっくりですが、皆さん慣れた様子で普通に走っています。 |

|

|

五所川原温泉ホテルを出発したら、雪だらけの五所川原市街地を南下して、まずは津軽半島方向とは逆方向となる北津軽郡「板柳町」に向かいます。 地図で北津軽郡の「鶴田町」から板柳町、「藤崎町」、「田舎館村」、そして「黒石市」にかけてを眺めると、リンゴ畑と水田地帯が広がる平野になっているのが分かりますが、そんな雪の津軽平野を適当に走り回ってみることにしたんですね。 なにせ本日の最終目的地である津軽半島北東分に位置する「外ヶ浜町」へは、寄り道せず直行するとあっという間に着いてしまうので。 |

|

|

五所川原市から鶴田町に入ったらR101から県38に曲がってさらに県道を南下。板柳町「柏木」付近までやって来ました。 板柳町のこの辺りには広大な水田地帯が広がっているはずですが、しかし、視界に映るのは道路沿いに連なる民家と除雪された雪の壁ばかり。道路に沿って帯状に集落がひたすら続く「街村」集落というやつですなぁ。 そういうわけで民家が連なる街村風景がひたすら続き、民家の庭先ではそこかしこで雪掻きが行われていましたが、路肩に除けられた雪の壁で県道は幅員が狭められているので、車同士のすれ違いがちょっと面倒だったです。 |

|

|

その後、県38から脇道に外れて板柳町「狐森」に到着。地理院地図で鶴田町から板柳町界隈を眺めてみると、「狐森」とか「牡丹森」や「胡桃舘」の地名が記されており、以前からメルヘンチックな地名の響きに誘われて気になっていたんですね。 そんな狐森は、歴史的には元和〜寛永年間(1615〜1644)に始まった新田開発でできた村ですが、しかし、集落内には白狐を祀る「稲荷神社」があるだけで、津軽平野に点在するごく普通の集落でした。というわけで公民館「狐森会館」前の除雪された僅かなスペースでUターン。五所川原方面に引き返します。 |

|

|

その後、県38を逆走して五所川原方向に戻っていきますが、しかし、今年の東北は久しぶりの大雪と騒がれたあって路肩の雪の壁が凄かったなぁ! 津軽平野の村々はどこもかしこもこんな雪の回廊状態でしたが、観光地だけを巡る一般観光や、通常期のツーリングでは絶対に眺められない冬の景色ですね。

|

|

|

五所川原市街地に戻ったらR339を金木方向に北上。とりあえず津軽半島最北の「龍飛岬」に向かいますが、その途中、津軽鉄道「芦野公園駅」を過ぎた少し先で国道から右折して「川倉賽の河原地蔵尊」に立ち寄ってみました。 津軽といえば死者の霊を自身に憑依させて死者の言葉を口寄せしする「イタコ」が有名であり、恐山と共に津軽半島の霊場の一つである川倉賽の河原地蔵尊では、例大祭には津軽一円のイタコが地蔵尊の裏に集合することで知られています。 また、ここは若くして亡くなった死者と生者とで行われる仮想婚姻「瞑婚供養」用の花嫁、花婿人形を大量に収めた「人形堂」があることでも有名。金木の駅前を通りがかったさいにそれを思い出し、急遽立ち寄ってみたというわけです。 |

|

|

参拝用の駐車場はないので、車はすぐそばにある日帰り温泉入浴(400円)も可能な「金木中央老人福祉センター」に駐車していざ川倉賽の河原地蔵尊へゴー!

|

|

|

あわわ・・・、門をくぐって川倉賽の河原地蔵尊に立ち入ってみると、ずらりと並んだ地蔵菩薩像がいきなり出現! しかし、冬季閉鎖中で雪まみれな境内に人の気配はなく、小学生の頃、夏休みにテレビで観た新倉イワオの「あなたの知らない世界」を彷彿とさせる異界的な雰囲気にぞくっとさせられました。

|

|

|

川倉地蔵尊の「賽の河原」は死産した嬰児や夭逝した子供たち、さらには闇に葬られた間引き子たちの悲しき霊が集まる場所。本堂へと続く境内参道の傍にはそんな亡児の霊を供養すべく雪の中に立ち尽くす地蔵菩薩の姿が・・・。 ちなみに1797(文政9)年に練屋藤兵衛さんが記した「津軽俗説後々拾遺」という書物によれば、賽の河原で亡児たちが地蔵菩薩に庇護されるという説話は、巡礼の旅僧「六十六部」が広めたものだと述べられています。その当時から亡児の遺品を地蔵堂に奉納する人々がいたそうで、元々、津軽のこの辺りには近隣に無住の賽の河原が設けられており、亡児供養地蔵の習俗が数多く残る地域だったりします。 そういうわけで津軽地方では複数の賽の河原が設けられ、亡児供養の地蔵が多数奉納されてきましたが、その一方で仏教教典に典拠がないことから日本独自の信仰とされており、また、現在の亡児供養の地蔵建立は従来の習俗そのものではなくて、近代ならではの新しい形態に変化している可能性が大きいとのこと。 それは残存する多くの地蔵に記された年号や奉納年代が近代以降であり、地蔵の形も近世の「有像舟形光背式」ではなくて、丸彫りの「人形型」で朽ち果てやすく、長期間の保存に向かない砂岩製が圧倒的に多いことからも分かるんだよな。 |

|

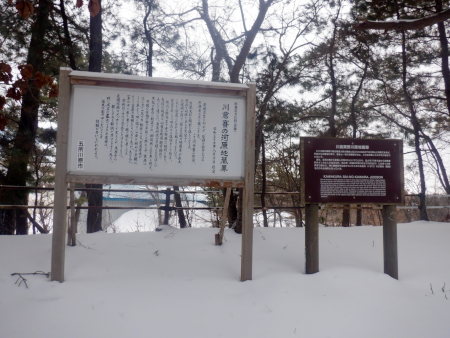

| 川倉賽の河原地蔵尊 | ||

|

昭和57(1982)年8月10日指定 貴賎貧富を問わず、菩薩と団子上げの参拝者が足を運ぶところ、ここ川倉賽の河原。 慈覚大師の開創と伝えられる点、恐山と同県であるが天空から お燈明が降り、握ると一◯の地蔵尊が出土、これを安置したのがその始まりともいう。 星空の美しさに呼応する伝説として残る。 境内は標高30米の特殊な地形にあり、 急峻な坂道は、山麓古街道随一の難所であったに違いない。 慶長時代の手植えとおぼしい黒松が面白く配置され、樹齢既に三百年を越す。 過酷な労働の他の草取りが終わるや、家族ははじめて一息つき納涼に出る。 老若男女がここに集まり、唄に踊りに一夜を明かす景観は、 まさに夏祭の◯◯というべきであった。 ちなみに、一年の中で最も暑くて暗い晩を奇しくも祭典日(旧6月23日)とするところに、 夏季信仰のメッカとして支えられ、 大衆から親しまれる秘訣が存するように思う。 特に有名な巫女(イタコ)の霊媒は、漆黒の闇の中においてこそ効験が多いといわれよう。 五所川原市 |

|

境内に設置されていた案内板です。有名なイタコについての記述はありませんが、ここ川倉地蔵尊は恐山と共に死後一年以内の死者をおろせる特別な霊場とされ、イタコの活動によって死者の世界観が流布されてきた場所だったりします。 また、案内板には「老若男女がここに集まり、唄に踊りに一夜を明かす」と記載されていますが、昭和初期頃のかつての川倉地蔵尊の大祭では祭礼見物の楽しげな雰囲気が漂い、現在のようなしめやかな死者供養を主体とした祭祀ではなかったそうです。 例えば若い男女が「賽の河原の地蔵様参りに行く」と言えば、恋人達の逢引きが許されたといい、若者も年に一度の楽しみにしていたそうです。つまり、近世から昭和初期にかけての津軽地方の地蔵祭祀は、死者供養の場だけではなくて、参拝者たちのそのような楽しみをも含んだ祭礼だったんですね。 |

| [ トップへもどる ][ 1日目 ][ 2日目 ][ 3日目[ 1 ][ 2 ]へ ] |