| 2024 雪景色を求めて適当に東北旅 〜男鹿・津軽・八甲田・下北〜 2月4日(日) | 林道探索の書 〜今日もどこかで林道ざんまい〜 |

| 3日目 | 鹿角市→ 能代市「船沢温泉 Funazawa onsen」 | もどる |

|

|

|

|

|

|

| [ トップへもどる ][ 1日目 ][ 2日目 ][ 3日目[1][2] ][ 4日目へ ] |

|

|

吹き晒しの海辺は寒くて凍え死にそうだったので、すぐに駐車場に戻りますが、戻りがてら戸賀湾方向を眺めると、こんな感じで土産物を兼ねた二階建ての大きな食堂が軒を連ねています。しかし、その先には建物は一切なくて、戸賀湾まで一軒の人家もない荒涼とした海岸線が続いているんですね。

|

|

|

うむ、全店舗ものの見事に休業中か・・・。真冬のクソ寒い2月にわざわざ訪れる観光客などいるはずもないので、これは当然といえば当然。 ちなみに入道崎の食堂といえば、元は男鹿の漁師料理であり、1963(昭和38)年頃に男鹿温泉の「男鹿ホテル」が団体客向けのお座敷料理として提供し始めたという、魚貝を入れた桶に炭火で真っ赤に焼いた小石を入れて一気に加熱する「石焼料理」が有名。ぜひとも食べたてみたかったのですが、仕方ねーな・・・。 |

|

|

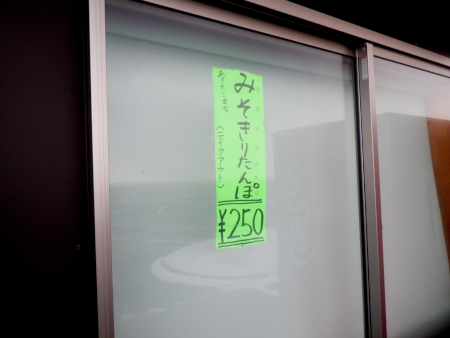

おお、「みそきりたんぽ(250円)」かぁ! 味噌をたっぷり塗った焼き立て熱々なやつを食いたかったぜぇ・・・。でも結局、食堂は全滅していたので、電源を切られず生きていた自販でホット缶コーヒーを1本飲んで我慢しておきましたが、真冬に入道崎を訪れるとこうなります。

|

|

|

間近に眺めた入道埼灯台です。1898(明治31)年に初点灯され、1951(昭和26)年に鉄塔からコンクリート造りに改築された灯台で、マドリードや北京、フィラデルフィアと同じ北緯40度線上に建てられています。 あー、それからこの入道埼灯台は日◯財団により「ロマンスの聖地 恋する灯台」に認定されているとのことですが、それにしても「恋する灯台」ですか。まるで意味不明なこっ恥ずかしい80年代の昭和アイドルの楽曲名みたいだけど、あはは、きっとオッサンが「これだ!」ってな感じでネーミングしたんだろうな〜。 なお、灯台は参観寄付金300円で上に登れますが、あら残念。11月上旬〜4月中旬の間は登れないんだって。そんな入道埼灯台の諸元は以下の通り。 灯高 / 57m(平均水面から灯火中心) 光達距離 / 20海里(37.04km) 高さ / 28m 灯質 / 単閃白光(毎15秒に1閃光) |

|

|

入道崎を立ち去る前に再び一度戸賀湾方向を振り返ってみますが、このタイミングでまた小雪が降ってきちゃいました。というわけで車に逃げ込んで入道崎を出発。入道崎からは県55→R101と乗り継ぎ、現在は広大な干拓地が広がる八郎潟のかつての西岸を日本海伝いに北上して能代を目指します。

|

|

|

その後、男鹿半島を離れて「三種町」へと進み、日本海伝いに防風林の黒々とした松林がどこまでも続く「芦崎」付近を北上中。この辺りは「申川(さるかわ)油田」と呼ばれる秋田県でも有数の油田地帯で、原油を採掘するための油井が海岸沿いに100本以上も掘られていますが、残念ながら道路からは見えていません。 その代わり道すがらには(株)エムウインズの「八竜風力発電所」の巨大な風車が見えていました。八竜風力発電所は三種町芦崎から「釜谷」にかけての海岸伝いに4kmに渡って18基の風車が直線的に並ぶ発電所。東北電力への売電事業用として、風力発電に適した強風が吹く三種町で建設されたんですね。 運転開始は2006(平成18)年10月1日で総出力は28MW(28000kW)。風車はドイツのゼンビオン社製の「MD-77」でローターの直径は77m、ハブの高さは63.6mあり、小雪混じりの海風を受けてブレードが勢いよく回転しているのが確認できました。 |

|

|

すれ違う車もほとんどないままR101を進んでいきます。地図上では日本海沿いに進んでいきますが、実際には海が見えることはなくて、冬の鉛色の雲が垂れ込める寒々とした景色の中にひたすら直線区間が続きます。男鹿市から三種町を通って能代市に向かうR101は道こそガラ空きでしたが、移動にやたら時間がかかりました。

|

|

|

その後、三種町「大曲」でR7号に合流しますが、そのまま道なりに進んで能代市街地に入ったら宿泊予定の「船沢温泉」を目指しますが、温泉は能代駅前から南に5kmほど離れた郊外に位置しています。 過去の東北林道ツーリングで何度かお世話になっているので、訪れるのは初めてではないのですが、船沢温泉までの道は結構分かりにくいのでナビを頼りますが、具体的には「豊祥岱」交差点でR101から県210へと右折。 県道に入ったら750m先の能代市「坊ヶ崎」で今度は左折。そのまま道なりに進んで丘の上に登っていくと、やがて船沢温泉の入口が現れますが、これは以前、真夏の季節に訪れた時のもの。しかし、全く温泉地らしくないですね。 |

|

|

今宵の宿、船沢温泉に到着しました。船沢温泉はジモティーが普段着でやってくるような日帰り温泉と旅館がミックスされた温泉。なんでも旅館の初代のご主人が独自で機材を揃えて掘り当てた温泉なのだそうですよ。

|

|

|

ぱっと見すると「旅館」であるのか、それとも「日帰り温泉」なのかよく分からない不思議な趣が漂う船沢温泉の正面玄関。地元民御用達の地方中小都市周辺によくあるようなマイナー温泉っぽさがプンプンです。

|

|

|

正面玄関から建物内に入るとこんな感じ。すぐ右手にフロントがあり、フロント前の絨毯敷きの通路には縁台と椅子が置かれ、湯上がり休憩所になっています。その先に食堂があり、突き当たりの左右が宿泊棟だったような気がしますが、フロントで到着を告げるとすぐに部屋を告げられチェックインは終了。

|

|

|

船沢温泉の客室です。確か8畳だったと思いますが、まあ普通の和室ですね。クーラーとテレビとミニ冷蔵庫が備え付けられていました。今時は田舎の小さな温泉旅館はどこもそうですが、この船沢温泉もご多分に漏れず、観光客よりも工事関係者の宿泊の方が圧倒的に多そうなので、ミニ冷蔵庫は重宝されていそうですね。

|

|

|

宿に到着後、部屋で一息入れたらさっそく温泉ですが、船沢温泉は含ヨウ素-ナトリウム-塩化物強塩泉。緑色に近い茶褐色をした強塩泉で、ニキビやアトピーなどに効能が高いと有名らしいのだとか。浴場に入った途端に鼻につくムワッとした温泉臭といい、緑色をした湯といい、これはまさしく本物ですね!

|

|

|

浴場内にはサウナもあるのでそ水風呂も設置されていますが、温泉入浴で火照った身体を水風呂で一気に冷却できるのが嬉しいぜぇ。そして身体がキンキンに冷却されたところでまた熱い湯に浸かる! この繰り返しが最高なんだよな〜。

|

|

|

浴槽の片隅には木箱に収められた源泉投入バルブがあります。ここから加温された新鮮な源泉が常に注がれ続けていますが、背後の窓ガラスには「バルブを触ることは営業妨害に該当します」と記載された貼り紙が・・・。 このような貼り紙が貼られるということは、宿のご主人も相当腹に据えかねた結果だと思われますが、「湯が熱いから」と、勝手に源泉バルブを閉めたバカ者がいたのかもしれませんね。あはは、それとも逆にドババとバルブを全開にしたのかな? |

|

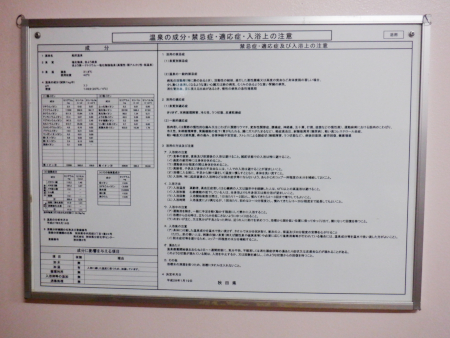

| 温泉の成分・禁忌症・適応症・入浴上の注意 | ||

|

源泉名 / 船沢温泉 泉質 / 塩化物泉、含よう素泉 含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉(高張性・弱アルカリ性・低温泉) 泉温 / 源泉31.8℃ 使用温度42℃ 温泉の成分(試料1kg中) / pH7.7 密度1.022(20℃ / 4℃) 成分に影響を与える項目 加水 / 無 加温 / 有 入浴に適した温度に保つため、加温しています。 循環利用 / 無 入浴剤などの添加 / 無 消毒処理 / 無 浴用の禁忌症 温泉の一般的禁忌症 病気の活動期(特に熱のあるとき)、活動性の結核、進行した悪性腫瘍又は高度の貧血など身体衰弱の著しい場合、 少し動くと息苦しくなるような重い心臓病又は肺の病気、むくみのあるような思い腎臓の病気、 消化管出血、目に見える出血があるとき、慢性の病気の急性増悪期 浴用の適応症 泉質別適応症 きりきず、抹消循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症 一般的適応症 筋肉若しくは関節の慢性的な痛み又はこわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経症、 五十肩、打撲、捻挫などの慢性機)、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え性、抹消循環障害、 胃腸機能の低下(胃がもたれる、腸にガスがたまるなど)、軽症高血圧、 耐糖能異常(糖尿病)、軽い高コレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、 ストレスによる緒病状(睡眠障害、うつ状態など)、病後回復期、疲労回復、健康増進 平成28(2016)年1月19日 秋田県 |

|

うむ、源泉掛け流しだけど、源泉温度が低いので加温だけしているのか。泉質別適応症に「皮膚乾燥病」とありますが、それが「ニキビやアトピーに効能が高い」と言われる所以かな。アトピーは乾燥肌というよりもアレルギーが原因の場合が多いですが、ニキビについてはチョコの食べ過ぎの他に乾燥肌にもできやすいしね。

|

|

|

ふぅ〜、含ヨウ素-ナトリウム-塩化物強塩泉の湯で身体の芯から温まるぜぇ。温泉は日帰り入浴客で夕方は混んでいましたが、夜になるともう貸切状態。 また、温泉は24時間入浴可ではなかったものの、宿のご主人に頼み込んで「入浴後はバルブを閉じて浴槽のお湯を抜いておく」という約束で真夜中の入浴許可をもらっておいたので、真夜中にも温泉を楽しめたのが嬉しかったな〜。ちなみにお湯を抜いておくのは、毎日早朝に浴槽の掃除をしているからとのこと。 |

|

|

入浴後は部屋で寛いで午後7時になったら食堂で夕食です。この日の宿泊客は当方のみであり、誰もいない食堂のテーブルにポツンと食事が置かれていましたが、あまりにも侘し過ぎるのでテレビをつけさせてもらいました。

|

|

|

はぁ・・・、作り置きかぁ。さすがに白いご飯だけはジャーで保温されていましたが、おかずは全部ラップがかかった状態。まるで残業で遅く帰宅したら、食卓に冷えたハンバーグがそのまま置かれていたような感じ。誰もいないシ〜ンと静まり返った食堂でこれを目にした瞬間、冬の独り旅の侘しさが一段と募りました。 普段は工事関係の人たちが大勢泊まっているらしくこの限りではないみたいですが、本日の宿泊客は当方のみ。なのでまあ、仕方ねーか・・・。 |

|

|

あー、ちなみに味噌汁というか、スープが「味噌汁」と張り紙されたポットで保温されていました。これ、お茶かと思いましたが、違ったみたいです。

|

|

|

ではいただきます。セルフで白いご飯を茶碗によそい、ポットからお吸い物を碗に注ぎ、ラップを一皿ずつ外していただきますが、この日の献立は以下の通り。 おでん、水餃子(2個)・豚玉ねぎ炒め、 焼き魚(赤魚)・キムチ・カツオの刺身(2切れ)・ほうれん草バターコーン炒め おからの卯の花・ワカメスープ・白いごはん なお、船沢温泉では食事を付けると、素泊まり料金に夕食代(1200円)と朝食代(1000円)が加算されていく方式ですが、1200円で「白いごはん」と「ワカメスープ」がお代わりし放題ならば、別に悪くもないか! しかし、それにしても日本海に面した能代ならではの料理は皆無であり、冷えたおでんでいただく夕食はさすがに侘しいなぁ・・・。あはは。 |

|

|

でも別にグルメ旅ではないのでこれで全然ノープロブレム。とりあえずフロントのお姉さんに声をかけてアサヒを1本頼んで食事を開始しますが、酒の肴になるようなおかずがないので、夕食はあっという間に食べ終わっちゃったな。

|

|

|

というわけで、そそくさと夕食を済ませて部屋に戻ってから取り出したのが秋田県秋田市にある「秋田酒類製造」の「高清水本醸造上撰カップ」。1944(昭和19)年に佐竹藩20万石の昔から連綿と続く24軒の造り酒屋が合併してできた蔵元のカップ酒ですが、そんなこともあろうかと密かに隠し持っていたんだよな!

|

|

|

酒の魚は道の駅おがで売られていた「アンコウのともあえ」。冬から春にかけて旬を迎える男鹿産の茹でアンコウをぶつ切りにして、そこに別に茹でてすり潰したアン肝と味噌を加えて和えたもので、酒の肴にはこれ以上にない珍味! コラーゲンたっぷりなアンコウの身と皮、そしてコリコリ食感がタマらない骨も捨てられるいことなく一緒にぶつ切りにされ、そこにアン肝のコクが合わさることで、えも言われぬ深みのある味わいが楽しめるんだよな! お値段は400円。 一応、青森の郷土料理ってことになっていますが、青森のみに限らず、あんこうが水揚げされる土地では昔から食べられてきた料理ですね。 |

|

|

続いてのもう一品は男鹿半島で水揚げされた鱈子を生のままほぐして味付けしたもの。郷土料理というほどのものでもないですが、ねっとりプチプチとした食感と、塩辛いような微妙な味がオッサンウケしてまさに通好み! お値段も1パック250円だったので即買いしちゃいました。 本当は冬の味覚の王様であるズワイガニで一杯したかったのですが、なにせお値段が高くて手が出なかったですよ〜。 |

|

|

アンコウと鱈子でカップ酒片手に部屋で寝しなの晩酌を済ませたら、部屋の片隅に用意してあった布団を敷いて就寝。結局、今日は男鹿半島を一周したくらいで終わり、一体冬の東北になにをしに来たのかと我ながら思ってしまいますが、そんな行き当たりばったりの適当なお気楽旅がお気に入りだったりします。 さすがに令和の現在は昭和の頃の昔と違い、宿だけは予約なしだと泊まれない場合が多いので事前に決めておきますけどね。というわけで、旅の4日目となる明日の宿泊地は厳寒期真っ只中の八甲田山中に湧く「みちのく深沢温泉」ですよ。 |

| [ トップへもどる ][ 1日目 ][ 2日目 ][ 3日目[1][2] ][ 4日目へ ] |