| 2025 冬景色の海を眺めて適当に東北旅 〜津軽沿岸・津軽海峡・陸奥湾沿岸〜 2月3日(月) | 林道探索の書 〜今日もどこかで林道ざんまい〜 |

| 4日目 | 外ヶ浜町→ むつ市「湯野川温泉 岡村旅館 yunokawa onsen okamuraryokan」 | もどる |

|

|

|

|

|

|

| [ トップへもどる ][ 1日目 ][ 2日目 ][ 3日目 ][ 4日目[ 1 ][ 2 ][ 3 ]へ ] |

|

|

続いて少し角度を変えて夏泊半島から右手の南西方向、すなわち津軽半島東岸の「蓬田村」付近を眺めてみますが、すると半島を南北に縦走する「津軽山地」のさらにその先にひときわ美しい山を発見! 最大望遠でようく眺めてみると・・・!?

|

|

|

うおぉー、なんと! 青森湾の対岸、津軽山地の山々の向こうに屹立しているのは青森県の最高峰「岩木山(1624m)」じゃないですか! 山という字をそのまま描いたような三角形をした姿は富士山であり、別名「津軽富士」と称されるのも納得! 岩木山はイボ崎からは陸奥湾(青森湾)および津軽平野を挟んで直線距離にして66kmも離れているのですが、まるですぐそこにあるかのように錯覚してしまうほどの大きさですね。まさか下北半島から岩木山をも眺められるとは思っていませんでしたが、冠雪した姿が神々しいまでに美しかったぜぇ! |

|

|

最後にイボ崎から右手の北西方向に津軽半島を眺めてみます。ちょうど平舘不老不死温泉が湧く平舘が位置する方向ですが、つい今朝方までは平舘海峡を挟んだあの対岸にいたのかと思うと、なんだか感慨深いものがありますなぁ。

|

|

|

イボ崎を出発。さらに波打ち際伝いに九艘泊を目指して進んでいきますが、角度によっては対岸の津軽半島の陸地が目の前に迫る地点もあって、青森県道九艘泊脇野沢線のロケーションはかなり素晴らしいです。ここまで海と津軽半島が間近に見えている県道は日本広しといえどもここだけだと思います!

|

|

|

鼻につく磯の香りに誘われて路肩の堤防から下を眺めてみると、打ち寄せる波で激しく白波立っていました。ここは「海峡」ということで、潮の流れもそこそこありますが、平舘海峡での最大流速は夏の大潮の時で1ノットを少し超えるくらい。 時速に換算すると1.8kmほどで、流速が4ノットもある「黒潮」に比べれば全然遅く、また、陸奥湾全体としては全般的に潮の流れは弱いのだそうです。ちなみに平舘海峡では、陸奥湾に入る海水は津軽半島寄りを、陸奥湾から出ていく海水は下北半島寄りを流れますが、湾内の海水が入れ替わるのに要する日数は3ヶ月くらい。 |

|

|

九艘泊の一つ手前のむつ市「芋田」集落を通りがかりました。隣の九艘泊と同じく昔からタラが特産品の小さな漁村で、以前は「クロソイ」の養殖も行っていましたが、台風で生簀が壊れてしまったらしく、今は養殖は行っていないみたいです。

|

|

|

スワン? 小さな漁港の奥に設けられた芋田のささやかな船揚場。波が静かな漁港内には海鳥がプカプカと浮かんで羽を休めていましたが、カモメに混ざってたくさんのハクチョウが漂っているじゃないですか! 正確には「オオハクチョウ」ですが、ハクチョウといえば湖などに飛来するイメージが強いですが、こんな感じで海にも飛来してきます。陸奥湾に飛来するオオハクチョウは元々大湊湾に集中していましたが、餌付けなどによって近隣地区に分散し、ここ脇野沢周辺でも近年飛来数が増えているそうですよ。 |

|

|

小さな湾の奥にある漁村芋田にて。湾外には平舘海峡が広がり対岸に津軽半島が見えていますが、右手で海に突き出しているのは「下ノ崎」。そこを回り込めば九艘泊に到着ですが、それにしても芋田の海は波一つなく凪いでいるな〜。

|

|

|

九艘泊に到着しました。下北半島最西端のどん詰まりであり、ここを訪れるのは本当に久しぶりですが、背後に「穴間山(298m)」と「ガンケ山(304.2m)」が迫り、「九艘泊川」が陸奥湾に注ぐ磯の香り豊かな小さな漁村です。

|

|

|

「クソ」泊ではなくて「クソウ」泊ですが、地名の由来は江戸時代末期〜明治にかけて青森県の津軽や南部沿岸および奥地を旅した「松浦武四郎」さん著作の「東奥沿海日誌」によれば、昔、嵐の時に近在の村の船は全て破砕したのに、現在の九艘泊に入った9艘の船だけは無事であったことから九艘泊が村名になったらしいです。 それ以外にも1793(寛政5)年の記録には「扶桑留トモ」や「扶桑泊」との記述があり、江戸時代後期の旅行家「菅江真澄」さんはその著書の中で九艘泊のことを「扶桑留」とか「臭水泊」と記しています。 |

|

|

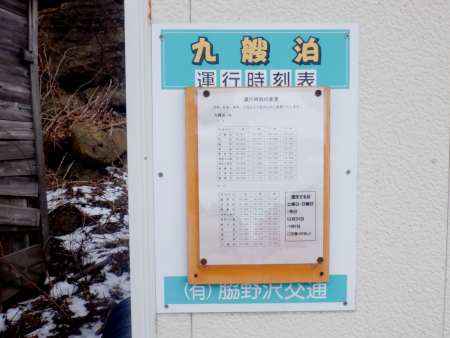

九艘泊で見かけたバス停。昭和の頃は田名部から国鉄バスが通っていましたが、現在は脇野沢交通さんが脇野沢〜九艘泊間に1日上り4便、下り3便を運行するだけ。 したがって公共交通機関で訪れる場合は、JR大湊線「大湊駅」からJRバスで脇野沢まで移動、脇野沢で脇野沢交通の「九艘泊線」に乗り換える必要がありますが、なにせ平日運行だけの過疎ダイヤなのでその場合は丸1日がかりになりますなぁ。参考までに九艘泊線のダイヤは以下の通り。 九艘泊 8:41 → 脇野沢 8:56 脇野沢 10:45 → 九艘泊 10:55 九艘泊 10:55 → 脇野沢 11:10 脇野沢 14:42 → 九艘泊 14:56 九艘泊 14:56 → 脇野沢 15:10 脇野沢 15:30 → 九艘泊 15:44 九艘泊 15:44 → 脇野沢 15:58 ※土曜、日曜、祝日、祭日、年末年始(12 / 31〜1 / 1)は運休 ※運賃は九艘泊〜脇野沢片道450円 |

|

|

九艘泊の集落入口には「琵琶石」の石碑がありました。源義経が北海道に逃れたという義経伝説にちなんだ石で、義経が渡海したときに弁慶が琵琶を弾じて海上安全を竜神に祈願した所なのだそうです。 なお、明治の末にとある者が石材採取のため琵琶石を割って船に積み込んだものの、九艘泊を出港直後に沈没した事故があり、船の乗組員は助かっていますが、石材採取人は行方不明になったため、琵琶石の祟りだろうと噂されたみたいですよ。 |

|

|

静かな九艘泊の漁港。九艘泊は昔はイカ漁が盛んな場所だったそうで、明治初年(1868年)の「新撰陸奥国誌」には、この辺では夏秋にイカを獲り、天日干しされたイカの数が数千枚にもなったと記されています。

|

|

|

今は下北半島の西の外れの一寒村にすぎないですが、九艘泊の歴史は古く鎌倉時代は安藤氏の支配下にあったそうです。やがて戦国時代になって蠣崎(松前)氏、南部氏と変わり、その後は明治維新まで南部藩が支配していたとのこと。 南部氏による藩政期を通じて九艘泊は脇野沢村の支村の一つとされてきましたが、江戸時代の天和年間(1681〜1684)の頃には、南部藩によって外国船監視のための「唐船番所」が尻屋崎とここ九艘泊に置かれていたそうです。 |

|

|

うう、寒ぶっ! 九艘泊では雪は全く積もっておらず、真冬の季節感があまり感じられなかったものの、風は速攻で鼻水ズルズルになってしまうほどの冷たさだったです。九艘泊漁港からは平舘海峡を挟んで津軽半島がすぐそこに見えていましたが、津軽山地のう山々は白く雪がつもり、やはり今は真冬であることを実感します。

|

|

|

真冬に訪れる観光客はもちろん、人っ子一人誰もおらず寒々しくシ〜ンと静まり返った九艘泊漁港。今でこそ立派な道が通じていますが、江戸時代は当時の書物に「ここから脇野沢までは1里半の海上なり」と記述されるほどの僻遠地だったそうで、藩政時代の九艘泊は藩の遠追放地にされていたらしいです。 しかし、隣接する津軽藩領および陸奥湾水域の見通しに便利であったため、交通の不便な地であるにもかかわらず、陸奥湾の出入口に位置する九艘泊には古くから船の出入りが多かったらしいです。 |

|

|

透明度のあるエメラルドグリーンの海水が美しかった九艘泊漁港。岸壁には漁の小舟がもやわれ、陸揚げ場にはたくさんの小舟が揚げされていました。

|

|

|

陸奥湾といえばホタテが有名ですが、旧脇野沢村はホタテ漁業への依存度が低いのが特徴で、タラやイワシの焼き干しが特産品として有名。 江戸時代から明治初期の頃まではタラのはえ縄漁が盛んで、北前船の需要な交易品目としてタラは遠く江戸表まで出荷されていたそうで、藩政時代、初漁のタラは「新鱈」として江戸幕府に献上されたそうですよ。 |

|

|

九艘泊では漁港のすぐ背後には、漁の船を収納する二階建ての舟小屋群が立ち並んでいますが、中には番屋のように立派な舟小屋もありました。ただし、岸壁が整備されたため、今はもう舟小屋は使われていないみたい。

|

|

|

岸壁の黒茶に錆びたボラード上でぽつねんと羽を休めるカモメ。漁港にたむろする海鳥の定位置ですが、やっぱり漁港にカモメは似合うぜぇ。

|

|

|

漁港に面した九艘泊の静かなたたずまい。そんな九艘泊の特産品は江戸時代の昔からタラですが、1885(明治18)年に九艘泊在住の方が発案した底引網による漁法によってタラの漁獲量が大幅アップしています。 どれほど大量だったかというと、1932(昭和7)年および1933(昭和8)年にタラが大豊漁だった時は、1934(昭和9)年に脇野沢で大火があったさいに、おりからのタラ景気によって住宅の新築および漁船を新造し、また翌1935(昭和10)年には現在「タラ道路」と呼ばれる村内の主要道路をコンクリ舗装化するほどでした。 また、太平洋戦争中の1944(昭和19)年には、海軍軍用機「99式艦上爆撃機11型(報国第四一五三号 / 第一下北郡号)」1機および「零式艦上戦闘機21型(報国第四一五四号 / 第二下北郡号)」1機の合計2機がタラ漁の水揚げ金で軍に寄付されています。 |

|

|

というわけで九艘泊で見かけた寒干し中の「棒タラ」です。舟小屋の壁にこれでもかと大量のタラがぶら下げられているのを見かけましたが、棒タラはおせち料理にも欠かせないし、金槌でガシガシ叩いて軽くあぶってマヨネーズをつけて食べるなど、酒のつまみや珍味としても最高! う〜ん、1本欲しいな〜。

|

|

|

風がたまらなく冷たく鼻水ズルズルなのでそろそろ車に戻りますが、下北半島といえば1970(昭和45)年に「下北半島のサルおよびサル生息北限地」として国の天然記念物に指定されニホンザルも有名ですね。 しかし、その一方でニホンザルによる農作物被害もテレビなどで報道されてまた有名。下北半島でサル被害が目立つようになってきたのは1960(昭和35)年頃からで、初期のサル被害はここ九艘泊から始まり、現在では下北半島全域でニホンザルの遊動域に含まれる農地のほぼ全てで農作物被害が発生しています。 対策として電気柵設置や捕獲駆除が行われてきましたが、サルは賢いので電気柵の効果は薄く、なかなか捕獲もされないので、近年では追い払いに効果の高い「モンキードッグ」が配置されるようになったんだよな。 |

|

|

しばし九艘泊を散策したら出発。往路を全く逆に県175→R338と引き返して、今晩宿泊予定の湯野川温泉への入口となるむつ市「川内町」まで一気に戻ります。

|

|

|

陸奥湾に面した川内町からは通い慣れて勝手知ったる県46「かもしかライン」を北上、むつ市「畑」までやって来ました。今日の目的地の湯川温泉は直進すればすぐそこですが、すぐに宿へは向かわず、畑で「かわうちダム」を経由して佐井村に向かう県253が左折していくのでそちらに向かいます。

|

|

|

海岸部の九艘海岸部では雪は全く積もっていなかったのに、内陸部に入ると途端に雪が積り始めて県道も真っ白になりました。 ちなみに数年前までは、かもしかラインの湯野川温泉〜佐井間は冬季閉鎖されていたのですが、それがいつの間にか通年通行可能になっていたので、今回、仏ヶ浦および佐井を経由して湯野川温泉に向かうことにしたというわけ。 |

|

|

とはいっても真冬の県253の通行量はほとんど皆無。1台の車ともすれ違わないまま、佐井村「野平」を通りがかります。しかし、野平集落はダム建設により1981(昭和56)年に全住民36戸が離村した場所。人が定住する集落ではないので、県道だけは除雪されていますが、冬は誰もいない事実上の無人地帯と化しています。

|

|

|

佐井村野平にある県253のスノーシェッド。下北半島内陸部の冬季の積雪量の多さを物語りますが、雪の積もる冬ともなれば野平はまさに陸の孤島。通常時でもダム建設の保証で県道が建設される以前は、畑から通じていたアスナロやヒバの材木を運搬する川内森林鉄道が唯一の交通機関だった場所なんだよなぁ。

|

|

|

1965(昭和40)年頃の川内森林鉄道野平支線。畑付近で本線から分岐して野平に至り、旧佐井営林署との境界付近まで達していた主要支線で延長は14575m。 現在の県253のルート上にあった野平支線は1928(昭和3)年に開設され、1969(昭和44)年に廃止されましたが、川内から野平へは1日1往復が運行され、もちろん住民も便乗することができました。過ぎ去った遠い昔の話ですけどね。 |

| [ トップへもどる ][ 1日目 ][ 2日目 ][ 3日目 ][ 4日目[ 1 ][ 2 ][ 3 ]へ ] |