| 2024 雪景色を求めて適当に東北旅 〜男鹿・津軽・八甲田・下北〜 2月5日(月) | 林道探索の書 〜今日もどこかで林道ざんまい〜 |

| 4日目 | 能代市→ 青森市「みちのく深沢温泉 Michinoku fukasawa onsen」 | もどる |

|

|

|

|

|

|

| [ トップへもどる ][ 1日目 ][ 2日目 ][ 3日目 ][ 4日目[1][2][3][4]へ ] |

|

|

十三を後にしたら十三湖を北から東にをぐるっと回り込むように進み、その後は津軽平野を南下して五所川原市の高速入口を目指しますが、途中で少し寄り道。 雪化粧の津軽平野を眺めるべく、国道から外れて広大な水田地帯の中を彷徨ってみたのですが、しかし、地球温高による影響なのか、昔と比較して雪の量が本当に少ないですなぁ。除雪も行われない農道のアスファルトが普通に露出していました。 |

|

|

おお、美しく雪を被った「津軽山地」の山々がバッチリ! 津軽山地は津軽半島の脊梁部を南北に縦走して連なる山地で、別名「中山山脈」とも呼ばれますが、山地の西には津軽平野が、東には青森平野が位置しています。 そんな津軽山地はかつて国内最長の121kmという総延長を誇った「津軽森林鉄道」が存在していた場所。1970(昭和45)年に林鉄は全廃されましたが、それでも津軽山地が現在も林業王国であることに変わりはなくて、あの山中には多くの林鉄跡の「林道」が存在していますが、しかし、今は全て深い雪の下かぁ。 |

|

|

その後、高速を東北道「黒石IC」で降りて、現在、R102を「温湯温泉」方向に移動中。温湯温泉の先でR394に左折したら、R394→R103→県40と乗り継いで厳寒期の八甲田山中を進んでみちのく深沢温泉を目指します。 八甲田は人気のツーリングスポットなので、訪れたことのある方も多いと思いますが、でもたぶんそれは夏か秋がほとんどでしょう。 これまで、林道探索以外で過去に真冬の八甲田を訪れたことは何度もありますが、極寒の頃はどのようになっているのか気になる方も多いと思われるので、今回はチンタラと道すがらの様子を眺めながら進んでいきたいと思います。 |

|

|

黒石市「南中野」でR102からR394に進んでまずは千人風呂で有名な「酸ヶ湯温泉」方向に進んでいきますが、冬の八甲田は世界でも名だたる豪雪地帯であり、八甲田に至る全ての国道および県道には冬季閉鎖もしくは夜間通行止の規制がかかります。 冬季完全閉鎖となるのは、酸ヶ湯温泉経由で十和田湖方面、青森市街地からの県40、みちのく有料道路方向、「七戸町」および「十和田市」方向からのアクセスで、それ以外の区間では夜間通行止め規制がかかります。 また、夜間昼行規制は18時〜翌朝7時30分までと、21時〜翌朝7時30分までの2種類があるので注意! 酸ヶ湯温泉への道は夜間通行止が21時からなのでまず大丈夫ですが、深沢温泉に向かう道は開始時刻が18時からの区間があるので、それに間に合うように予定を立てないとゲートに締め出されるトホホな事態に・・・。 ちなみにゲート開閉の作業員はみちのく深沢温泉でも待機しており、夜間通行止め区間では時間になるとゲートは本当に閉じられます。 |

|

|

R394を酸ヶ湯温泉方向に進んでいきますが、「大川原温泉会館」がある「大川原」集落を過ぎると民家も途絶え、「揚沖平」入口までのおよそ9kmは八甲田山中に向かってひたすら登りの雪道が続きます。 ちなみに大川原集落の標高は238mで揚沖平の標高は688m。標高さ450mを連続勾配で登坂していきますが、標高が増すにつれて積雪量はあれよあれよという間に増大! 路肩に連なる白い壁は早くも軽く2mを越えており、もはや回廊状態です。 |

|

|

とまあ、そんな感じで冬は雪の回廊と化してしまうR394ですが、道すがらにはR394から青荷沢林道とを延長距離18494mで結ぶ大小川林道の入口があります。八甲田周辺の林道ではトップクラスの長さを誇り、この地を訪れたならば絶対に見逃せない長距離ダート林道ですが、探索したのは2008(平成20)年のこと。 もう久しく再訪していませんが、あれからすでに15年かぁ。時の過ぎるのは実に早いですが、大小川林道、今はどうなっているのかな〜。 |

|

|

見上げるような雪の壁で全てが「白」に包まれたR394。行き交う車も極めて少なく、ほとんど貸し切り状態で進んでいきますが、これほどの豪雪地帯なので、道すがらには雪崩除けのスノーシェッドが時たま現れます。

|

|

|

それにしても凄まじい積雪量! 八甲田山といえば1902(明治35)年に発生した雪中行軍遭難事件が有名。「陸軍青森第8師団歩兵第5連隊」の参加将兵210名のうち199名が死亡した悲惨な冬山大量遭難事件ですが、道すがらに積りまくったこの雪を眺めていると、どうしたってそれを思い出してしまいますなぁ・・・。

|

|

|

やや!? 雪の回廊と化した国道をトボトボ歩く男性の姿が! 前後数キロに渡って人家はなく、地元の方の散歩とも思えませんが、なにが彼の者を駆り立てる?

|

|

|

さらに進んで標高もだいぶ上がってきました。再びスノーシェッドが現れましたが、これほどの積雪量なので、ちょっくら道を外れて雪原を散歩なんてまず無理。ていうか、そもそも路肩の雪の壁がよじ登れねーし。

|

|

|

揚沖平に到着。4月中旬〜11月中旬は食堂が併設されて野菜販売も行う「揚沖平交流センター」が国道沿いにオープンしている場所で、ツーリング中に見かけたことのある方もいると思いますが、真冬の今は辺り一面雪だらけ! 通りがかる車はあっても立ち止まる観光客なんて一人もいないですね。 そんな揚沖平は八甲田山系「横岳(1339.6m)」の北西山腹の標高700mほどの場所にある集落で、1948(昭和23)年に満洲や樺太からの引揚者と山形からの開拓団19戸が入植したのが始まり。しかし、寒高冷地につき最低気温15℃以上になるのは7〜8月までの僅かな期間だけで、営農期間も5月初旬〜10月中旬と短いです。 昔はまさに陸の孤島であり、苦労が絶えなかったそうですが、揚沖平で高冷野菜の栽培が始まったのは1959(昭和34)からのこと。しかし、当初は僻地性が強すぎて販路確保がうまくいかず、開拓団のリーダーでもあったキリスト教牧師が長野県野辺山の開拓地を視察して普及に努めたんだって。 入植開始以来、長らく自給的な生活が続いたそうで、冬は遭難しないように互いの身体を紐で結んで平地の集落まで歩いて買い物に行ったそうですが、八甲田はツーリングで訪れるには最高ですが、人が住むのにはかなり厳しい土地なんだよな〜。 |

|

|

そんな感じで秘めた歴史があるものの、ツーリング中は通りがかっても特に気に留めることもない道すがらの揚沖平集落を通過。さらに進んで行くと4ヶ所目のスノーシェッドが現れますが、この辺りは雪崩発生地帯にでもなっているのでしょうか。

|

|

|

スノーシェッドに直結している極寒のトンネル内部を通過中。当然ながらスタッドレスタイヤを装着していますが、それでもトンネル内部の凍結路面には要注意!

|

|

|

続いて5ヶ所目のスノーシェッドが現れます。ここは標高は750mほどの峠になっていて、スノーシェッドを抜けると「城ヶ倉渓谷」の深い谷に向かって下りに転じますが、その先にあるのが絶景ポイントとして名高い「城ヶ倉大橋」です。

|

|

|

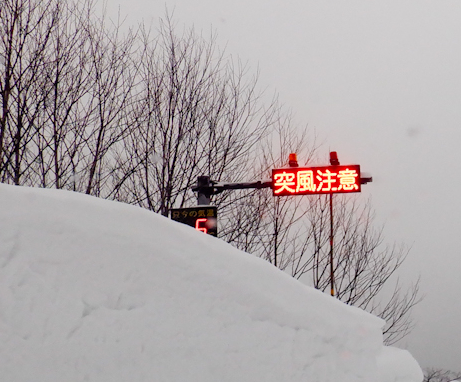

スノーシェッドを通過して坂道を下った先で現れる城ヶ倉大橋の黒石側のたもとです。積雪量が凄まじく、電光掲示板の支柱が埋れてしまいそうなほどで、その雪の壁に遮られて周囲の様子がほとんど見えていませんでした。

|

|

| 只今の気温 -6℃ 突風注意 |

|

うむ、今の気温は-6℃か。八甲田一帯の冬季の平均気温は0℃を下回りますが、酸ヶ湯に設置された「アメダス酸ヶ湯観測所」の2月の観測記録(2020[ 令和2 ]年)をみてみると以下の通り。 月最低気温 / -5.5℃ 月最低気温 / -14.2℃ 最大積雪量 / 348cm 最大瞬間風速 / 20.0m / S これはおよそ標高900mの酸ヶ湯での観測記録であり、現在地は酸ヶ湯よりも標高が低い城ヶ倉大橋(標高およそ700m)ですが、その城ヶ倉大橋での気温が-6℃なので、平均気温よりも少し寒いといったところでしょうか。 ちなみに冬の八甲田はシベリアからの風で強風の日が多いのが特徴。これでもしも強風が吹いていたら気温はさらに低下していたと思いますが、この日は風も弱くて天候も穏やかだったので、まだ-6℃という気温で済んでいたのだと思います。 |

|

|

橋上から進行方向である酸ヶ湯温泉方向を眺めてみますが、橋の上は圧雪された雪と路肩の歩道を埋め尽くす積雪で真っ白! 欄干がなければここが橋の上であることすら分からぬ状況ですが、それにしても寒いこと寒いこと! そりゃあ、確かに今日は天気が穏やかだと述べましたが、しかし、冬季の城ヶ倉大橋は西北西の強風が吹きまくるので、橋上は死ぬほど寒いです。 |

|

|

城ヶ倉大橋から進行方向右手の北西方向を眺めてみました。こちらは城ヶ倉渓谷の上流で、酸ヶ湯温泉がある方向ですが、酸ヶ湯へと連なる山々では雪が降っているのか、ホワイトアウトでなにも見えていません。

|

|

|

山々をV字にえぐる城ヶ倉渓谷の上流方向に広がる極寒な風景。この視界の悪さから察するに酸ヶ湯方面ではかなり雪が降っているみたいです。冬の八甲田は天候がめまぐるしく変化するといいますが、山裾では晴れて青空も見えていたというのに、城ヶ倉大橋まで登って来たら案の定この有様。

|

|

|

酸ヶ湯方向に続く城ヶ倉渓谷右岸の斜面ですが、降雪によるホワイトアウトで空と地面の区別がつかなくなっていましたが、あそこはまさに雪地獄。もしも身一つで放り出されでもしたら、数メートルの高さにまで降り積もったに雪にハマって身動き取れず、極寒に晒されて即座に凍死すること間違いなし!

|

|

|

城ヶ倉大橋は城ヶ倉渓谷上の真上122mに架かる橋。せっかくなので真下の谷底を見下ろそうと思いましたが、路肩の歩道は除雪がされておらず、また、トラロープが張られて欄干に近づけない処置がされていました。

|

|

|

今度は黒石方向を振り返ってみますが、1台の車も通りがからず、吹き抜ける風の音が聞こえるだけで人の姿は全くなし・・・。 ちなみに城ヶ倉渓谷に架かる城ヶ倉大橋は構想から20年の歳月を経て、1995(平成7)年10月27日に開通した延長360m、幅11.5mの日本最長の上路式アーチ橋。 V字渓谷の上空122m、年間降雪量12m、最大積雪深は4mという過酷な地形、冬季気象条件の場所に建設された橋であり、1994(平成6)〜1995(平成7)年の実測値では月別の最大風速は14〜24m / s、最低気温は-5.9〜-14.1を記録していますが、夜間通行止めの規制を設けることで冬季の交通確保がされているんですね。 |

|

|

続いて進行方向左手、城ヶ倉渓谷の下流方向を眺めてみますが、おお、こちらにも雪煙る極寒の山々がどこまでも広がっているな! 冬はこのような状況なので、橋が建設される以前はR394は津軽地方(弘前市)と南部地方(八戸市)とを結ぶ幹線道路でありながら、八甲田山を横断する区間については、ほぼ半年間に渡って交通閉鎖が余儀なくされていたのですが、それを解消して通年通行を可能とするために城ヶ倉大橋が建設されてというわけ。 |

|

|

そして橋を酸ヶ湯温泉方向に渡った直後に現れるパーキングです。城ヶ倉大橋の両岸には小休憩できる駐車場とトイレが整備されたポケットパークが設けられており、八甲田ツーリングの際に立ち寄ったことのあるライダーも多いと思いますが、もしも立ち寄るのならば酸ヶ湯側がおすすめですよ。 酸ヶ湯側のパーキングは橋から少し離れていますが、そのことによって周辺の景色とともに橋を見渡すことができるんだよな。しかし、今は雪の壁に遮られて景色は眺められず、そもそも寒すぎて立ち寄る気が起きなかったぜぇ・・・。 |

|

|

城ヶ倉大橋を渡り終えると、V字の深い谷となった渓谷の右岸に取り付いて再び登り坂が開始。連続勾配で一気に高度を上げていくと、いきなり雪が激しく降り始めてホワイトアウト状態に陥りましたが、いよいよ本格的に雪深き真冬の八甲田山中へと分け入ってきたことをじわじわと実感してきます。

|

|

|

登坂区間を登り詰めるとやがて左右に分かれるR103に突き当たります。右折すると1.5kmで酸ヶ湯温泉、左折すれば「八甲田国際スキー場」入口が現れますが、みちのく深沢温泉に向かうにはスキー場方向に左折します。 ちなみに千人風呂で有名な酸ヶ湯温泉は観光客だらけで宿泊料金もお高く、すでに過去に何度も宿泊済みなので今回はパス。ここは迷わず左折しますよっと。 |

|

|

なお、R103の突き当たりを左折して酸ヶ湯温泉方向に進むと、およそ35kmのアップダウンコースで八甲田をぐるっと周回することが可能。 その道すがらには美しい「睡蓮沼」などがあり、バイクツーリングには最適なステージになっているので、夏や秋のツーリングシーズン中に訪れたことのあるライダーも多いと思います。しかし、その一方で冬は凄まじい積雪で冬季通行止めとなり、一周することができないのは先述した通りです。 |

| [ トップへもどる ][ 1日目 ][ 2日目 ][ 3日目 ][ 4日目[1][2][3][4]へ ] |