| 2025 冬景色の海を眺めて適当に東北旅 〜津軽沿岸・津軽海峡・陸奥湾沿岸〜 2月2日(日) | 林道探索の書 〜今日もどこかで林道ざんまい〜 |

| 3日目 | 五所川原市→ 外ヶ浜町「平舘不老不死温泉 tairadate furofushi onsen」 | もどる |

|

|

|

|

|

|

| [ トップへもどる ][ 1日目 ][ 2日目 ][ 3日目[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]へ ] |

|

|

龍飛漁港を後にしたら次は龍飛埼灯台に向かいます。まずは三厩方向に外ヶ浜町「三厩木落」まで戻り、そこから激坂の町道を登坂して龍飛崎背後の高台にある灯台を目指しますが、ここは三厩未落集落の少し手前地点。積雪と凍結で白く染まった国道の行く手には、津軽海峡に突き出した「鎧島」が見えています。

|

|

|

龍飛埼〜三厩間の海岸には津軽海峡の荒波に侵食された海食崖が連なり、海岸線には海に突き出す鼻や磯場が連続しますが、鎧島(画像中央地点)はそんな鼻の一つ。鎧島という名称は三厩地区に伝わる奥州平泉で最後を遂げた源義経さんが津軽海峡を越えて北海道に渡ったという「義経伝説」に由来します。 すなわち北海道への逃避行中、着衣していた鎧を捧げたという場所が鎧島で、その他にも甲を置いていったという「甲岩」や、帯を島直した場所だとされる「帯島」など、義経伝説にちなんだ場所がこの辺りには結構あるみたいだな。 |

|

|

背後の龍飛方向を振り返ると、防波堤と岩礁に囲まれた龍飛漁港に属する小さな船溜りがありましたが、龍飛〜三厩間の海岸では、集落ごとにささやかな船溜りが岩礁の陰に設けられているのをよく見かけます。

|

|

|

R339から龍飛埼灯台へと向かう道の入口です。すぐ前方に鎧島が見えていますが、そのすぐ手前で右折して坂道を登坂していくと、やがて階段国段区間および灯台入口を経由した後、反転して中泊町小泊に向かう通称「竜泊ライン」となるR339に突き当たるのでそこを右折します。

|

|

|

龍飛崎背後の高台に登って龍飛崎灯台に到着しました。一段高い地点にそびえる灯台の傍にレストハウスのある駐車場があり、夏の東北ツーリングで訪れたことのある方も多いと思いますが、駐車場は雪だらけで、さすがにビュービューと寒風吹き荒ぶ真冬に灯台を訪れる観光客の姿は皆無だったけどさ・・・。

|

|

|

灯台の駐車場には3軒の土産屋兼食堂「あっちゃの店」「岬屋」「田中おみやげ店」があり、かつて夏の林道ツーリング中に訪れた時に「焼きいか」を食べた記憶があるのですが、やっぱりというか案の定、お店は全て冬季休業中でした。 ちなみに龍飛埼灯台までやって来るバスは1日4往復の「わんタク定時便」だけ。龍飛漁港に立ち寄る外ヶ浜町営バスは龍飛埼灯台まで行きませんが、町営バスの終点「龍飛崎歌謡碑前」から灯台までは300mほどしか離れていないので、町営バスでも終点から歩いて龍飛埼灯台を訪れることはできますよ。 [ わんタク定時便 運行ダイヤは2025年4月1日〜 ] 1便 蟹田駅 9:00 → 三厩駅 10:08 → 龍飛埼灯台 10:34 3便 蟹田駅 9:56 → 三厩駅 11:09 → 龍飛埼灯台 11:35 5便 蟹田駅 12:00 → 三厩駅 13:13 → 龍飛埼灯台 13:39 7便 蟹田駅 9:00 → 三厩駅 15:09 → 龍飛埼灯台 15:35 2便 龍飛埼灯台 10:10 → 三厩駅 10:36 → 蟹田駅 11:44 4便 龍飛埼灯台 12:10 → 三厩駅 12:36 → 蟹田駅 13:44 6便 龍飛埼灯台 14:15 → 三厩駅 14:41 → 蟹田駅 15:49 8便 龍飛埼灯台 15:35 → 三厩駅 16:01 → 蟹田駅 17:09 (注)運賃は利用区間にかかわらず定額で中学生以上は500円 (注)わんタク定時便は龍飛漁港を経由しません |

|

|

駐車場から一段高い地点にある龍飛埼灯台ですが、駐車場から灯台に向かう道は除雪されておらず雪だらけ! 風は冷たいし、とてもじゃないけどズボンを雪まみれにしてまで登っていく気はないので、ここから眺めておくだけにしておきました。

|

|

|

駐車場から背後を振り返ると、眼下に「青函トンネル本州方基地龍飛」を始め、「青函トンネル記念館」とか「青函トンネル龍飛斜坑線記念館駅」などの青函トンネル関連施設が点在しているのが見渡せますが、それもそのはず。 ここはかつて本州側の工事拠点があった場所で、2005(平成17)年に蟹田町、平舘村と合併して外ヶ浜町になる以前は「三厩村」だったところなんだよな。 その旧三厩村は青函トンネルの工事が開始される前は沿岸漁業の一寒村に過ぎず、冬は出稼ぎに行く人が多かったのですが、工事が始まると村人は、坑内作業や土木作業に従事するようになり、また、村の主婦も炊事婦や洗濯手伝い人になるなど、村ではトンネル工事関係の仕事が増加していきます。 |

|

|

三厩村がそれまでの漁業からトンネル工事の村に変貌すると、村のメインストリートには建設資材を納めるメーカーの支店、食料品・日用雑貨品販売業の出張所が立ち並び、旅館も商社のセールスマンで常に満員状態だったみたいです。

|

|

|

しかし、トンネル工事によって村の中で最も変貌したのは龍飛崎。灯台の立つこの場所は、冬は風速30mにもおよぶ猛吹雪の日が多く、気温も氷点下10℃前後となって樹木もろくに育たないため、岬の東側の海岸伝いに集落が点在するだけで、元々はこの場所に人家は全くなかったんですね。 しかし、龍飛崎が青函トンネル工事の本州側の拠点になることで、龍飛崎は作業員の最大の生活拠点になります。そのため、工事開始と共に強風にも耐えられるように設計された工事関連の事務所や保安施設、日本鉄道建設公団アパート、作業員宿舎、集会場、ショッピングセンターなどが次々に建設されて景観は一変します。 |

|

|

ちなみに三厩村の人口は、工事開始前の1960(昭和35)〜1970(昭和45)年では5500人ほどで一定していましたが、工事開始後の1975(昭和50)年には一挙に800人近くも増えて6356人に増加します。その理由は工事に従事する「トンネルマン」と呼ばれた公団職員および建設作業員の家族が転入してきたから。

|

|

|

それが青函トンネル建設工事が一段落した1985(昭和60)年になると、三厩村の人口はおよそ1800人も減って4298人に激減しますが、それは工事開始前の人口を大幅に下回ります。つまり、工事終了が近づくと工事関係者ばかりでなくて、在来村民もまた村外に流出していったというわけ。 それには様々な理由がありますが、その原因の一つとして、赴任してきた独身の鉄建公団職員やトンネルマンが三厩村の娘と結婚して子供も生まれたものの、村を出ていく時に家族全員を連れていったことが挙げられるそうです。つまり、1人で三厩村にやって来て4、5人で村を出ていってしまったのですなぁ。 |

|

|

そんな感じの変遷をたどった旧三厩村(現外ヶ浜町)の龍飛崎ですが、1988(昭和63)年に青函トンネルが完成してからもう37年かぁ・・・。 かつて龍飛崎に所狭しと立ち並んでいた鉄建公団アパートやショッピングセンターなどの青函トンネル工事関連施設は跡形もなく消滅しており、今は龍飛埼灯台と自衛隊施設、そして「龍飛崎風力発電所」があるだけの場所になっています。 |

|

|

ちなみに北海道新幹線が開業した現在、青函トンネルは新幹線でしか通れませんが、以前は青森〜札幌間の夜行客車急行「はまなす」や、青森〜函館間に電気機関車牽引の快速「海峡」が何往復も走っていて、かつて北海道鉄旅のさいに今はなき「北海道ワイド周遊券」片手に乗車させていただいたのが懐かしいです。 また、青函トンネルといえば、北海道新幹線建設に伴って2014(平成26)年に廃止された龍飛崎の「竜飛海底駅」も有名でした。駅から地上には出られませんでしたが、整理券事前購入で竜飛海底駅や北海道側の「吉岡海底駅」で途中下車できてトンネル見学が楽しめたんですね。しかし、今はその全てが遠い思い出の彼方・・・。 そんなわけで開通後37年が経過した現在、青函トンネルはもはや鉄旅的にはなんの魅力も感じない「ただ長いだけのトンネル」と化しているのが正直な所ですね。 |

|

|

人っ子ひとり誰もいなかった龍飛埼灯台の駐車場にて。地面に積もった雪の量もほんの僅かでしたが、龍飛はその名の如く風の強い場所で、この日も痛いような身を刺す冷たさの風がビュービューと吹きまくっており、凍死寸前になりました。

|

|

|

龍飛埼灯台を後にすると津軽海峡に突き出した龍飛崎の西側、すなわち日本海を眺めつつ先ほど登ってきた道を今度は逆に下って行きますが、途中で見晴らしの良い地点があったので立ち止まってみます。

|

|

|

路肩から南南西に左方向の海を眺めると、先ほど訪れた「小泊岬(権現崎)」の半島が小さく見えていました。ちなみに小泊岬の半島からここ龍飛崎まで西海岸伝いに走っているのが「竜泊ライン(R339)」です。

|

|

|

おお、凄げぇ眺めだぜぇ! 龍飛崎灯台付近から眺めた小泊岬とその半島です。あまりにもスケール感が大き過ぎて距離感がちょっと掴めませんが、ここ龍飛崎から半島先端までは直線距離にしておよそ15km。 なお、半島先端の小泊岬には「小泊岬南灯台」と「小泊岬北灯台」の2つの灯台が立っているのですが、さすがにここからでは見えていませんね。また、先ほど訪れたライオンベイブリッジや小泊漁港は半島の反対側(南)に位置しています。なのでここからはやっぱり見えていなかったです。 |

|

|

うわお、またしても神々しい光のシャワーが! 冬の日本海に厚く垂れ込めた雲間から光が海面を照らし、まるでそこだけが光のステージでした。海から吹き付ける風は最高に冷たかったですが、眺める景色は最高の清々しさです1

|

|

|

続いて右手、龍飛崎の北の方角を眺めると水平線上に雪化粧をした陸地が見えていましたが、あれはまさしく北海道! ちょうど松前半島の辺りだな!

|

|

|

うおおおおぉーっ、美しい眺めだぜぇ! 龍飛崎から津軽海峡を挟んでおよそ20km、おそらく福島町辺りだと思いますが、松前半島脊梁山地の山々がよく見えていましたが、海のサファイアブルーに雪の白さが映えてマジきれい!

|

|

|

続いて正面となる北西方向に水平線を眺めてみたところ、遥か先の海上になにやら島影を発見。もしやあれは・・・?!

|

|

|

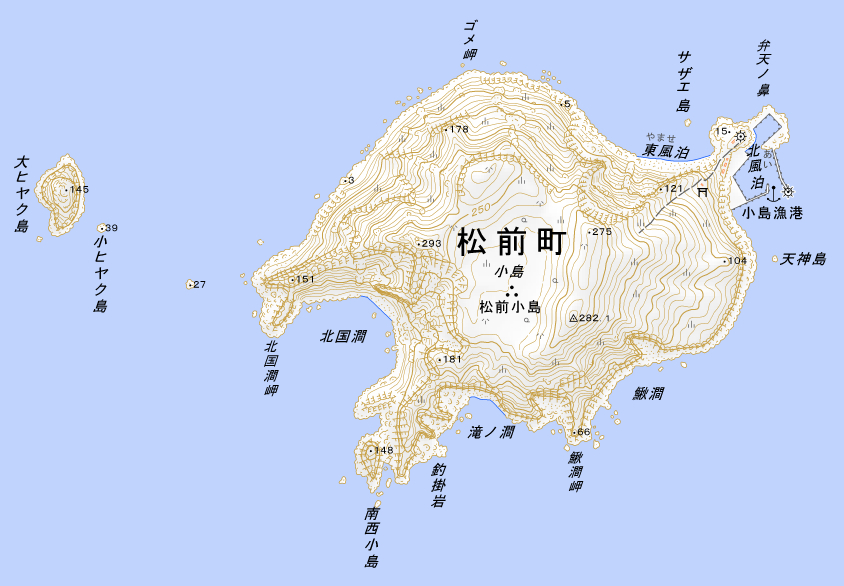

やや、あれは「渡島小島」じゃないですか! 渡島小島は「松前町」の南西24kmの沖合に浮かぶ周囲およそ4km、面積115ヘクタールの無人島。 周囲は急峻な海食崖の断崖になっているため海岸部から内陸部に入ることはできず、唯一、島の東にある漁船の避難港「北風泊(あいどまり)」から内陸に入るルートがありますが、島そのものが国指定天然記念物になっているため、残念ながら許可なく島内に立ち入ることはできないそうです。 |

|

|

正式な名称は「小島」らしいですが、他の小島と区別するため松前小島とか渡島小島と呼ばれ、島内には漁業協同組合所有の管理小屋や発電機、倉庫などの設備があって、その他に「松前小島灯台」も設置されています。 そんな渡島小島では江戸時代にはトド漁が行われていたそうで、1846(弘化2)年の記録には船溜りと番屋が1カ所づつあったとのこと。昔から夏季に島に渡って漁をする人が多くいたそうで、1945(昭和20)〜1965(昭和40)年代には石川県輪島から海女さんがやって来て海藻やナマコ、アワビを採っていたそうです。 しかし、渡島小島が世間に知られるようになったのは2017(平成29)年のこと。北朝鮮の漁船が侵入して管理小屋にあったテレビや冷蔵庫、バイクなどを盗み、発電施設などを破壊。当時の報道で事件を記憶している方も多いと思いますが、結局、北朝鮮の漁船は拿捕されて船長および乗組員は強制送還されたんだよな〜。 |

|

|

その後、さらに坂道を下って引き返していくと「海上自衛隊竜飛警備所」の正門前を通りますが、ここは津軽海峡対岸の「海上自衛隊松前警備所」と対になって津軽海峡を通航する艦船の警戒、監視をする施設。 知っての通り津軽海峡は日本海と太平洋を結ぶ重要な国際海峡。しかし、日本の仮想敵国であるロシア艦船が通行することもあるので、竜飛警備所を置いてレーダーなどの監視機器で警戒監視をしているというわけ。ちなみに警備所がある場所は旧陸軍時代に津軽海峡防衛のための「津軽要塞」があったところです。 |

|

|

海上自衛隊竜飛警備所の入口を通り過ぎた直後、階段国道区間の龍飛埼灯台側の入口前を通りがかります。入口脇に国道標と「←339 階段国道」の看板があるのですぐに分かりますが、この時はバリケードが置かれて冬季閉鎖中でした。というわけで画像では前方右手(竜泊ライン方向)から直進(龍飛漁港方向)が国道区間。

|

|

|

階段国道区間の入口付近からは眼下に竜飛漁港がよく見えていました。階段国道はこの高低差を一気に下って漁港に降りていくのですが、よほどの健脚でないと362段という段数にビビってしまうらしいです。階段国道を往復しようとしたけれど、体力的に恐れをなしてやっぱり止めたという話はよく聞くし・・・。 というわけで階段国道区間をどうしても走破したい方は、龍飛埼灯台側から降り、楽チンな町営バスで戻ってくるのがおすすめですよ。 |

|

|

そして階段国道区間の入口からも津軽海峡の対岸に雪化粧した北海道渡島半島の山々がよく見えていましたが、相変わらず美しい景色だぜぇ。いつか再び北海道に渡ってあの渡島半島の林道も必ず走り回っちゃる!

|

| [ トップへもどる ][ 1日目 ][ 2日目 ][ 3日目[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]へ ] |